高校時代に早弁ばかりして世界史をちゃんと勉強しなかったので、西欧の十字軍というのはイスラム教徒に対してのみ向けられたものと思っていた。

とんでもない、アルビジョア十字軍(英・Albigensian Crusade)というのが1209年におこされ、1244年にモンセギュール(Montsegur)の峰の頂にある山城が陥落するまでの半世紀近くにわたって続き、キリスト教の異端カタリ派の人々、彼らを匿う人達を大量虐殺した。

カタリ派とはどういう思想を持った異端だったのか、ローマ法王イノケンティウス3世はどうしてカタリ派を絶滅しようとしたのか、アルビジョア十字軍は誰が率いどのようにしてカタリ派を掃討したのか、その後カタリ派はどうなったのか。これらの点を調べてみたので、順を追わずにシャッフルモードで書いてみたい。

カタリ(仏・cathare 英・cathar)というのはギリシャ語のKatharos(高潔な、純粋な)に由来するというのが定説だ。北イタリア、フランスに急速に広まった教えだが、南フランスのアルビ(Albi)という町で特に支持者が多かったのでアルビジョア(Albgeois)派とも呼ばれる。

アルビを含む中部から南フランス一帯はラングドクと呼ばれた。この地方では、北フランスで使われるフランス語に比べてよりラテン語に近い言葉を話した。この言葉はオク(oc)と呼ばれたので、この地方をLangue-d'ocという。ちなみに、アルビの町は、ポスターの先駆者として知られるトゥールーズ=ロートレックの生まれたところである。

南北に走るローヌ川が地中海に流れ込むあたりから西に広がる地域、特にカタリ派の信者が多く、西へボルドーまで続く世界遺産・ミディ運河沿いにベジエ、城塞都市カルカッソンヌ、トゥールーズなど、アルビジョア十字軍が次々に襲った町がある。ミディ運河はピレネー山脈の間を通り抜けてボルドーまで続く。

この地図でアルビジョア十字軍が蹂躙した地域がわかる。

皆殺しだ!誰がカタリ派か神が見分けてくれる

1万から2万人といわれる(10万人という説もあるがそれはどうも怪しい)カタリ派征伐のためのアルビジョア十字軍は、1209年6月リヨンに集結し、ローヌ川に沿って進軍した。リヨンからベジエ(Beziers)迄、およそ365キロ、7月21日には着いた。

この地図で、マルセイユが右の端にあるが、ベジエはそこから真っ直ぐ西に行ったところにある、地中海とピレネー山脈にはさまれた町だ。MIDI運河旅行記という写真入の記事があるので、これを見ながら南フランスの雰囲気を味わってみるのもまた一興。

十字軍は、町の住民に対してカタリ派の信者を引き渡すように要求した。驚いたことに、カトリック信者もいるベジエは、町ぐるみでこの要求を拒否した。翌7月22日、十字軍は町に攻め入り、あっという間に町を占領した。大虐殺が始まった。

宗教上の<指揮官>として随行していたローマ法王の特使アルノーに、騎士が訊ねた、カタリ派の信者とカトリックの信者をどうやって見分けるのかと。アルノーはヒステリックに答えた。

「皆殺しだ!(カタリ派かどうかは)神があとから見分けてくれる」

その数は定かでないが、1万人から2万の住民が殺されたという。たった200人ほどのカタリ派の信者を殺すために。1213年に書かれたアルビジョア十字軍についての記録によると、町の住民は、カタリ派信者では必ずしもないのに、カタリ派とともに死を恐れずに殺されていったという。この町の人達は、イエスとマグダラのマリアが愛人だったということを信じていたという。ちょうど、7月22日は聖マリア(マグダラ)の日だった。

ベジエの虐殺の後、1209年8月1日、十字軍はオード河沿いの町カルカソンヌ(Carcassonne)に到着した。カルカソンヌは強固な城塞都市で、ベジエの噂を聞いてあちこちから逃げてきた数多くのカタリ派の人たちで膨れていた。30近い塔と城壁で囲まれたカルカソンヌの町は、果たして十字軍の攻撃を凌げるだろうか。

ユネスコ世界遺産の一つカルカソンヌの町の全景を、この写真でどうぞ。

自由・寛容の南仏ラングドック文化圏

スペインの北東部、フランスとの国境に位置する、当時のアラゴンのペドロ2世が調停のためにカルカソンヌに来た。カルカソンヌはトレンカベル家の領地だったが、アラゴンの庇護下にあった。法王特使アルノーは頑固に調停を拒絶し、ペドロは怒ってアラゴンに戻った。

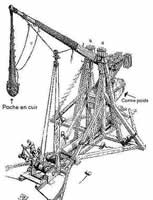

十字軍は攻撃を開始した。多分、指輪物語に出てくるような戦いだったのだろう。TrebuchetやMangonneauなどの投石機を使っての城落しだった。参考に、この二つの投石機のスケッチを、ここにおいて置く。

難攻不落のカルカソンヌの弱みは水だった。水の補給路を絶たれた城塞都市は、二週間後に降伏した。カタリ派信者を保護して寛容さを示した、トレンカベル家の領主、若干25歳のレモン・ロジェ3世は幽閉され、3ヵ月後に死んだ。カルカソンヌでは大虐殺は起こらなかった。カタリ派信者も含めて住民は放逐された。

アルビジョア十字軍の軍事上のリーダーの一人、シモン・ド・モンフォール4世がカルカソンヌ、アルビ、ベジエ地帯を領有することになった。他の騎士達の多くは、宗教問題の多いこの地方に興味なく、北フランスへ戻った。

ここでちょっと、アルビジョア十字軍の起こった背景を、わかった範囲でまとめてみる。

もちろん、宗教問題が大きい。カタリ派の考え方は後にもう少し詳しく見るが、今は、カトリックの支配に対して都合の悪かった点を簡単に述べる。カタリ派によれば、この世そして肉体は悪の神によって生み出されたもので、魂は善の神に属するもので清貧の生活をしていればいずれ救われる。しかし、救われるために司祭も法王も必要としない。グノーシス的な発想だ。神への仲介者を不必要とする考え方は、ローマ法王を筆頭とするカトリックのハイアラーキーにとっては、非常に困る。

南フランスの比較的自立した繁栄、これもローマ法王にとっては気に入らなかった。ラングドック地方は、まだローマ法が通用していた。これに対して、北フランスではフランク人の部族方である「レックス・サリカ」という法典が基準だった。当時の南フランスの政治・社会的雰囲気がここのサイトで描写してあるので、以下引用する。

ラングドッグは政治も文化も北部とは異なり、差別意識のない地域だった。ギリシア人、フェニキア人、ユダヤ人、イスラム教徒が仲良く暮らしていたのだ。ユダヤ人は迫害されるどころか、領主から経営顧問をまかされたり、司教になる者までいた。階級の違いもほとんどない。農奴のような屈辱的階級もない。町は自由そのもの。法律はローマ法。教養あふれる民衆。活発な文化と商業。ヨーロッパで最も栄えた地域。それがラングドックだったのだ。新興の中産階級、その自主・寛容・富を、旧態然としたカトリック教会は取込む術を知らなかった。要は、自分達の商品市場がどんどんと侵食されて来てあせったと言うことだろう。Crusadeという大義名分で押さえつけよう、と法王イノケンティウスは考えたに違いない。

カルカソンヌ攻略から遡ることおよそ2年、1207年、イノケンティウスからカタリ派問題の特使に命じられたアルノーは、協力を求めるため、同じシトー派のピエール・ド・キャステルノーを南フランス・トゥールーズのレモン6世のもとに送った。前述した、カルカソンヌで獄死することになる、レモン・ロジェ3世の叔父にあたる。

レモン6世は、自分の領民を駆逐しても何の得にもならないと考え、きっぱりとカタリ派討伐参加を拒否した。カスティルノーはレモンの破門を要求し、1207年5月に、レモンは破門となった。

1208年1月、カスティルノーとレモンはプロバンスで再度話し合う。激しい罵り合いの末物別れに終わった。翌朝、カスティルノーは死体となって発見された。レモンの送った刺客に暗殺されたに違いない。法王イノケンティウス3世は怒り狂い、アルビジョア十字軍を要請したのだった。カタリ派と共に、カタリ派を擁護する貴族を滅ぼせ。奪った領土は戦功のあった者に与えると約束された。

ベジエ、カルカソンヌ、ミネルベ、テルメス、次々と占領、略奪を続けるアルビジョア十字軍がトゥルーズに攻めてくるのは時間の問題だった。

カタリ派の教義−この物質世界は悪の神の創作

ウンベルト・エーコの「薔薇の名前」を元にした同名の映画を、ずいぶん前に観たが、原作ではカタリ派、ボゴミル派、ヴァルド派などの異端のことが出てくる、とあるウエッブサイトに書いてあった。あの映画をまた観てみなくちゃ。

さて、12、13世紀頃に異端とされたカタリ派、ボゴミル派、ヴァルド派などはかなり共通する考え方をもっていた。これら教派の共通点で、正統キリスト教からは異端とされる要素とは何か?

まず、善と悪の二元論。二元論は、3世紀のはじめにイラン人マニによって創始されたマニ教に由来すると言われる。マニは仏教、ユダヤ教、キリスト教などあれこれの要素を取り入れて自分の教義を創った。失われた世界宗教とも言われるが、その影響はカタリ派も含めあちこちに残っている。

カタリ派の二元論にも極端なものから穏やかなものまであるようだが、要点は、僕達の住む現実世界が悪の神の創った物だという事。人の魂(soul)は、悪神の創った肉体の中に囚われ肉体の欲望に惑わされている。

今生きている現実の物質世界は基本的に悪(evil)なのだとしたら、人の生の目的はなんだろう。この体も含めて物質世界が悪であることを認識すること、そしてそこから抜け出し魂を天上界の霊(spirit)の元に戻すことである。

どうやって、天上界の霊に戻ることが出来るのか。清貧、禁欲、修行である。自分を清浄化(purify)すること。前に触れたように、カタリの語源はギリシア語のKatharos(純粋な、清い)である。悪の物質世界で、出来るだけ自分を清く保ち、天上界の霊と合一することに救いがある。

カタリ派には厳しい儀式を通過したPerfecti(完全な者)と通常の信者であるCredentesの区別があった。Perfectiになる為には、Consolamentum(慰めの儀式?)という一種の洗礼を受けた上で、財産を所有せず、肉・卵・乳を食べず、性の交わりを絶ち、戦いをしない生活を送らねばならない。

Perfectiだけが、死後この悪の世界から救われる。Perfectiの魂はこの肉体から解放され、天井の霊のもとに戻れる。Perfectiでない者は、つまり救われない者は、死後またこの悪の物質世界に戻り、肉体に宿ることになる。この辺は仏教の輪廻思想だ。

PerfectiはEndura(自殺行?)という過酷な儀式も行う。食事を拒否し、飢死に至る儀式である。

ユダヤ系フランス人思想家、シモーヌ・ヴェイユ(Simone Weil)が肺結核で死んだのは1943年8月だが、彼女がその年の4月に肺結核の診断を受けてから、食事をほとんど摂らなかったという話を読んだことある。彼女はカタリ派に傾倒していた兆候もあるので、もしかすると彼女の死はEndura(自殺行)だったかもしれない。例えば、彼女は次のように言っている。

ラングドックの人達(カタリ派)の精神の本質はギリシアの精神のそれと同じだ。自由を愛し、従順を愛す。この相反するものが合わさる時ピタゴラス的な調和を生む。しかし、調和が可能なのは純粋な者同士の場合だけだ。

人は、心の中心で絶対的な善をいつでも渇望している、そんなものはこの世にはないのだが。だから、唯一つ絶対的な善にたどり着く方法があるとしたら、それは一歩一歩しっかりと死に向かって行くこと、現世のつかの間の所有物をすべて捨てていくこと。

カタリ派の教義−神を知るのに教会は必要ない

前回、カタリ派の現世否定と禁欲主義について触れたが、もちろん彼らも現実に生活していくわけだから、多くの信者の場合、この哲学を前面に押し出すのは死を直前にしてからだった。Consolamentum(慰めの儀式)を受けるのは通常死を覚悟してからで、それまでは結婚もし、私有財産ももって生活していた。ただ、悪の物質世界の増殖を抑えるためか、避妊と堕胎が行われたようである。同性愛については、禁止されていたという文献もあれば、容認されていたという文献もある。前にも触れたが、他の宗教に対しては寛容で、ユダヤ人も南フランスの社会に広く受け入れられていた。

さて、カタリ派が異端とされた理由に戻ろう。宇宙の二元論で現実世界を悪の産物と考えることがその一。その二は、Docetism(キリスト仮現説)という、カタリ派などグノーシス的な宗派の考え方。これはカトリックの三位一体説のドグマに当て嵌まらない。

キリスト仮現説では、イエスが生身の肉体を持ち、磔になって死に、そして復活したというドグマは否定される。この世界は悪の創ったものである、善の神がこの世界で実際に磔になり復活するわけはない。神は純粋な霊なのだ、肉体を持つことはない。つまりイエスというのは人間に啓示を与えるための神の使者、神の仮象に過ぎない。

キリスト仮現説のカタリ派はだから、十字架なんかどうでもよく、パンやぶどう酒をイエスの血や身体の象徴として使うサクラメント(洗礼、聖餐などの秘蹟)の儀式も受け入れなかった。十字架も聖なる秘蹟も否定するカタリ派、これは正統派カトリックには許せないことだった。

カトリック教会にとってさらに許せないこと。カタリ派は一人一人の信仰に重きを置き、教会とその位階制の必要を否定した。カトリックの収入源である煉獄(purgatory)という脅しや免罪符(indulgence)という救いの概念ももちろん否定。当時、腐敗していたカトリックのハイエラーキーを根本から否定した考え方だった。

この点は重要だ。今の僕達にはちょっと想像できないが、教会から「お前は地獄に落ちる」と告げられたり、ローマ法王から破門されたりすることは、当時の西欧の人達にとっては死ぬよりも辛いことだったに違いない。だから、その脅しのロジックを全部否定するには大変な勇気が必要だった。ちなみに、フランス北部の諸侯がアルビジョア十字軍に参加した理由の一つは、参加することによって罪が許されるとの法王からの約束だった。

反カトリック、反教会のカタリ派の考え方でさらに注目したいことは、男女平等が非常に行き渡っていたということだ。そのあたりを明日続ける。

カタリ派の男女平等

昨年から今年にかけての大ベストセラー「ダビンチ・コード」は、僕のようなキリスト教音痴も含めて多くの人たちに、カトリックの女性抑圧の歴史に光を当てマグダラのマリアの「実像」を教えてくれた。

カトリックの男尊女卑は多分父権的なユダヤ教に由来するのだろう。(ユダヤ教に限らず、父権的な社会では男尊女卑が原理となるのだろうが。女性がイニシアチブを握る社会の面白い話がここで語られている。

ユダヤ教の聖典、旧約聖書の創世記に曰く、「主なる神は、土(アダマ)の塵で人(アダム)を形づくり・・・人から抜き取ったあばら骨で女を造り上げられた」

ユダヤ教の世界では、女・イヴは男・アダムより位が低く、男に従属する者とされた、何しろ男のあばら骨から造れらたのだから。母として尊敬されたが、公共の宗教的儀式の場では何の役割も持たなかった。女は男の気を散らすという理由で、シナゴーグ(ユダヤ教の教会)での礼拝は男女別々の部屋で行った。妻は夫と息子にトーラー(旧約の最初の五書=律法の書)を勉強するように勧めるが、妻と娘は勉強する必要がないとされた。夫は、妻を家に残し、市場に出て他の男達から知識を得た。女は知的にも肉体的にも男に劣っているとされた。#1

女性に対する偏見は、キリスト教聖書の外典の中でマグダラのマリアあるいは女性一般に対するペテロやパウロの言葉として現れている。

シモン・ペテロ(死後、初代のローマ法王とされる)が彼らに言った、「マリハム(マグダラのマリア)は私達のもとから去ったほうがよい。女たちは生命に値しないからである」(トマスの福音書 114)#2

(マグダラのマリアが、イエスの幻を見、イエスの言葉を聞いた話をした時)アンドレが言った、「マリアがなんと言おうと、私は救世主がそんな奇妙なことを言ったとは信じない。」ペテロが後に続く、「救世主が私達の知らないところで、隠れて女なんかと言葉を交わすと思うか?あの女の言うことを信じろというのか?救世主は私達よりあの女のほうを愛したというのか?」(マリアの福音書)#3

頭を布で覆っている限り、女達が祈りをささげたり聖書の解釈をしてもよい。(パウロ「コリント人への手紙」1-11:3-15)[頭を布で覆うのは、この世界に罪を持ち込んだイヴの恥の証としてすべての女に科せられる。また、彼女達は意思が軟弱なので、悪の天使の惑わされないようにするため、と考えられた。]イエスの後継者とみなされたペテロについては、また別の機会にゆっくりと批判したいが、ここでの引用からも明らかなように、ペテロはユダヤ教の残滓を強く残したイエスの信徒だった。彼が教会の礎となって確立したカトリック教会がユダヤ教の男尊女卑を強く残していても、不思議はない。

これに対して、カタリ派はいわば宗教改革の先駆けだった。

ブルガリアで広まったボゴミル派と同様(あるいは、ボゴミル派から影響を受けて)、カタリ派では男女はほぼ平等だった。女性は教団のリーダーにもなれたし聖職者にもなれた。男女の肉体の区別は悪神の悪さに過ぎないのだから、その区別でもって人の序列をつけるのはおかしい。救われて天井の霊に戻った時には、世俗の区別は意味を無くすと、そう考えたのだろう。

11世紀から13世紀にかけて南仏で広まったトルバドールとカタリ派の関係を示唆する研究者も少なくない。吟遊詩人たちの作品の中では、女性達は男の僕ではなく敬愛の対象だ。カタリ派の男女平等観が影響したというのだ。(もっとも、時代が違えば女性崇拝は女性蔑視の裏返しと見られる、例えば三枝和子の「恋愛小説の陥穽」。)さらに、女性の詩人が多く出たことも、女性解放の社会的流れの一環だった。#4

#1 The Redemption of Eve by Jolene Edmunds Rockwood (http://home.uchicago.edu/~spackman/RedemptionofEve.pdf)

#2 トマスによる福音書 荒井献著 (講談社、1994年)

#3 Beyond belief by Elaine Pagels (Random House, 2003年)より拙訳

#4 Bogomils, Cathars, Lollards and the High Social Position of Women during the Middle Ages by Georgi Vasilev (http://facta.junis.ni.ac.yu/facta/pas/pas2000/pas2000-02.pdf)

モンセギュールに消えたカタリ派

1209年に始まったアルビジョア十字軍は、二つの政治的、宗教的野望がその背景にあった。南フランスの地に広まったキリスト教の異端カタリ派を滅ぼし、カトリック教会の宗教的覇権を守るという、ローマ法王イノケンティウス3世の野望。もう一つは、オイル語圏の北フランス勢力が、トゥールーズ家を中心とする南フランス・オック語圏の領土を手に入れようという野望。

1229年、ここまで抵抗していたトゥルーズのレモン7世は、遂にアルビジョア十字軍の攻勢に屈服し、カタリ派の追討に協力すること、トゥルーズの防衛を解くこと、城を明渡すことなどを約束した。これにより、ラングドック地方の独立は終わり、フランス王朝の支配下に入った。1229年11月にトゥルーズに異端審問(Inquisition)が設定された。

異端審問の追っ手を逃れたカタリ派たちは、モンセギュール(Montsegur)に逃げ込んだ。約30人の騎士と150人の兵士を含めて約500人が立て篭もった。カトリック教会から「悪魔のシナゴーグ」と呼ばれた山城。このときテンプル騎士団がモンセギュールを助けたという伝説がある。

カタリ派連載の第3回で触れたカルカソンヌから南東へおよそ80キロ、モンセギュールはピレネー山脈の麓にある。南フランス文化の中心からやや離れているため、アルビジョア十字軍の数十年間の侵攻にも拘らず、このときまで侵攻を免れていた。

標高1207mの岩山(写真A)の頂上に城があったという。現在残っている城跡(写真B)は、最近の調査で(1964年−1976年)、アルビジョア十字軍当時のものではないことが判明した。

| 写真 A | 写真 B | 写真 C |

|

|

|

| 写真をクリックすると若干拡大で見られます。 | ||

1243年に始まった包囲作戦は困難を極めた。強大な投石器を射程距離にまで運び上げることができなかったのだ。1244年1月、遂に山の北西の地を奪った十字軍側は、投石器(写真 C)の攻撃で砦に向けて徐々に進んでいった。

1244年3月、モンセギュールの領主ピエール=ロジェ・ミルプワはとうとう降伏することを決め、十字軍側と降伏協定を結んだ。カタリ信仰を捨てさえすれば単なる追放で済む、比較的穏当なものだった。

殆どのカタリのPerfecti(儀式を通過した「完全な者」)はもちろん信仰を捨てることを拒否した。そればかりか、傭兵、騎士、兵士などの中から、26人がConsolamentum(慰めの儀式)を受けカタリに帰依することを選んだ。

降伏協定交渉の休戦期間の前後に、数人のカタリ派信者が山を抜け出したという。この時彼らが何かカタリの秘宝を持ち出したというのが、その後の聖杯伝説のもとになっている。

聖杯伝説はナチの興味を惹き、ナチスのオットー・ラーンは聖杯伝説とカタリの繋がりをもとに2冊の小説を書いた。1982年に出版された「Holy Blood, Holy Grail(レンヌ=ル=シャトーの謎 イエスの血脈と聖杯伝説)」ではカタリ派の持ち出した秘法とはイエスの家計図であったという推測もある。

1244年3月16日の朝、信仰を捨てることを拒否した200人前後のカタリ派信者が、モンセギュールの南側の斜面を下って、用意された火炙りの処刑場に身を投げた。

自由と寛容の一陣の風を吹かせて去っていった、カタリ派。スペインのイスラム教徒やユダヤ人のカバラ主義者達ともネットワークを持ち、聖杯伝説やテンプル騎士団にも関わり、吟遊詩人たちとも共鳴した。カタリ派はしかしやがて来る宗教改革の先駆けとなった。その思想の跡はグノーシス主義にも見出される。カタリ派についてのウエッブサイトは数多くあり、その伝説は人々の興味を捕らえてやまない。

カタリ派は、・・・滅んではいない。